Plus de dix ans après l'attaque qui a coûté la vie à neuf militaires français, la justice poursuit une enquête semée d'embûches. Des révélations sur des documents qui accusent la Françafrique.

Qui est responsable du bombardement du camp de la force Licorne à Bouaké, survenu le 6 novembre 2004, et qui a causé la mort de neuf soldats français ? L’événement, qui restera dans l’histoire comme l’attentat le plus meurtrier visant des militaires français depuis celui du Drakkar au Liban en 1983 (cinquante- huit parachutistes tués), a progressivement disparu de la mémoire collective. Pourtant, en dépit des pressions politiques et des obstacles dressés par les gouvernements successifs, la justice poursuit péniblement son travail afin d’établir la vérité sur cet événement qui a marqué une profonde rupture dans les relations franco-ivoiriennes.

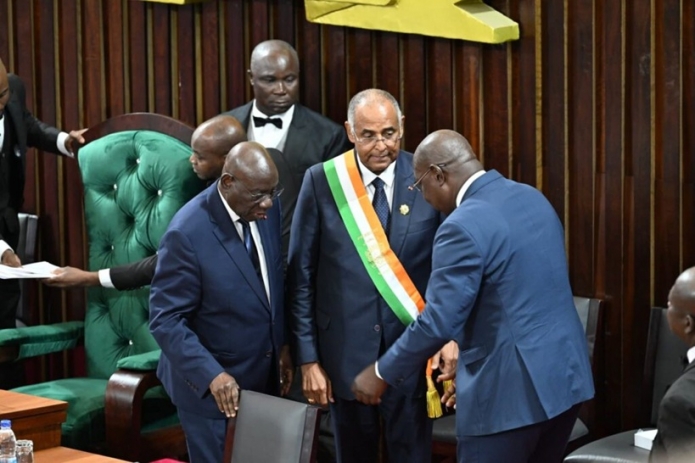

Pour mémoire, ce 6 novembre des avions de guerre appartenant à l’armée ivoirienne mais pilotés par des mercenaires biélorusses, décollent de l’aéroport de Yamoussoukro. Après un premier vol de reconnaissance, ils survolent à nouveau l’emprise Descartes à Bouaké, où stationnent des soldats de la force Licorne, et ouvrent le feu. Les victimes, si elles auront droit à un hommage militaire en grande pompe aux Invalides, seront pourtant enterrées à la hâte, et les autopsies, contrairement aux usages et à la loi, systématiquement refusées. Le caractère prémédité de l’attaque ne fait pas l’ombre d’un doute dans l’esprit de l’état-major français déployé en Côte d’Ivoire depuis le mois de septembre 2002, comme dans ceux des rescapés d’un bombardement qui a également fait une quarantaine de blessés. « Il ne s’agit aucunement d’une erreur de cible ou d’une action accidentelle. Un ordre a été donné », témoignera par exemple le colonel Vincent Guionie (1), assistant militaire du patron de la force Licorne, le général Henri Poncet… Que faisait l’armée française au cœur du pré carré de la « Françafrique », concept forgé par l’ex-président ivoirien Félix Houphouët-Boigny ?

Tout commence le 19 septembre 2002 quand un putsch contre Laurent Gbagbo, élu en octobre 2000, se transforme en rébellion armée baptisée Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (Mpci), qui occupe la moitié nord du pays. Très rapidement, il apparaît que le MPCI est résolument soutenu par Blaise Compaoré, le numéro un burkinabé, fidèle relais de la France officielle et « pompier pyromane » de la région. C’est à partir du Liberia du sanglant Charles Taylor que deux nouveaux fronts sont créés à l’ouest du pays, pour accentuer la pression sur le pouvoir d’alors.

La France met dos à dos un gouvernement élu et une rébellion

Des accords de coopération militaire datant des indépendances prévoient que la France doit voler au secours de l’État ivoirien s’il fait l’objet d’une agression extérieure. Mais alors que Jacques Chirac est à l’Élysée et Dominique de Villepin au Quai d’Orsay, Paris rechigne à « sauver la mise » à un Laurent Gbagbo qui a longtemps été un pourfendeur du néocolonialisme gaullien et le principal opposant d’un Houphouët dont Chirac vantait la générosité légendaire avant sa mort le 7 décembre 1993. L’ancienne puissance coloniale choisit de mettre dos à dos un gouvernement élu et une rébellion armée. Dominique de Villepin impose un cessez-le-feu puis convoque les « forces politiques ivoiriennes » (parti au pouvoir, opposition civile et armée) à Linas-Marcoussis, dans la région parisienne.

Mis structurellement en minorité, les partisans de Gbagbo ne parviennent pas à empêcher la rédaction d’un accord de sortie de crise qui tente de dépouiller leur champion de ses prérogatives et met en place un « gouvernement de transition » largement verrouillé par l’opposition. La rue abidjanaise conteste bruyamment un « coup d’État constitutionnel » orchestré par la France officielle et s’en prend violemment aux symboles qui l’incarnent, notamment le 43e bataillon d’infanterie et de marine qui se trouve à proximité du principal aéroport du pays. Pour calmer sa base, Gbagbo s’accroche au seul point de l’accord de Linas-Marcoussis qui peut être interprété en sa faveur : l’exigence de désarmement opposée aux rebelles. Mais cette disposition est entourée d’une grande ambiguïté, et l’arbitre français manque singulièrement de fermeté quand il s’agit de la faire appliquer, en dépit de ce que la force Licorne est officiellement chargée de faire respecter l’accord signé en région parisienne.

Les sommets succèdent aux conciliabules, mais le processus de paix ivoirien est bloqué, et le nord du pays commence à s’installer dans un état de sécession qui ne dit pas son nom. L’idée d’élections sans désarmement préalable des milices armées qui quadrillent le pays et sèment la terreur commence à faire son chemin. Pressé par les « durs » de son entourage et prétendant craindre un coup d’État militaire, Laurent Gbagbo décide de lancer une vaste offensive de reconquête des zones occupées par l’insurrection. Plus tard, il confiera que l’idée était de détruire les infrastructures stratégiques de la rébellion afin de l’obliger à revenir sur la table des négociations dans le cadre d’un rapport de forces modifié. En tout cas, quand il informe son homologue Jacques Chirac de son projet, ce dernier se montre hargneux et met en garde contre d’éventuelles « bavures » qui entraîneraient naturellement une réaction hexagonale.

Dans les faits, les deux exécutifs ont des intérêts et des stratégies qui diffèrent : Gbagbo veut desserrer l’étau politique et militaire et apparaître comme le « héros victorieux » qui a rendu à son pays son intégrité territoriale, moins d’un an avant la date fixée pour la prochaine élection présidentielle. Quant à Chirac, il est bien conscient que la partition de la Côte d’Ivoire est un moyen de pression inespéré qui permet en outre de soumettre le pays à une forme de « tutelle internationale ». Dans ce contexte, la question que se posent de nombreux observateurs à l’occasion du lancement de la campagne d (...)

Lire la suite sur L'Inter

lancement don projet État Félix Houphouët-Boigny Laurent Gbagbo Blaise Compaoré Jacques Chirac Côte d’Ivoire Bouaké Yamoussoukro France Paris élection présidentielle gouvernement insurrection accident indépendance élections opposition ivoirien